|

|

front picture not ready yet |

通常のデスクワークと異なり過酷な環境下での作業行程管理などの業務での使用を目的に

PS/55 をアレンジして導入されたモデルです。

PS/2の世界でいうと

8570から派生した75xx系に相当しますが、本項で紹介するのは486系のシステムボードを使用した

5502-L1C

です。 この機種に該当するモデルはたぶんPS/2には存在しないものと思われます。

本モデルはPCガイドで見たことは無くその存在すら知りませんでした

(2023.0215)。

概要

日本IBMの耐環境性モデルは少なくとも以下の二種が存在します。

-

5502-Txx 5550

こちらは5550 386系を元にしたモデルです。 5550-386

のページで最後段でまとめましたのでそちらを参照ください。

PS/2では Model 70 派生の 7561, 7562

がありますが、実際は中身は

5550-S/T/Vのシステムボードの発展型と考えて差し支えないと思います。

-

5502-L1C

486系統の5551-R/L系列のシステムボードを基本に、上記

5502-Tの筐体をアレンジしたものとなっており、本稿で紹介するのはこのモデルです。

本稿紹介の実機は5502-L1C

ですが、システムガイド等に本機の情報は無いため他のタイプが存在するのかどうかは不明です。

本項で紹介するモデルです。

型番から推察できるように 5551-L

系のシステムボードを搭載しています。正面形状並びに後面は

5502-S/T/Vと似ていますが細部で異なります。 内部の部品配置は5551-L系とはいうものの大幅なアレンジが施されています。

過酷な環境下での使用が前提となっており、電源大型化、前面ファンの追加、バススロットの増設等が顕著な違いです。

一度業務用のソフトウェアを導入してしまえば遊びに使うわけでもありませんから CD-ROMドライブ等の増設は考慮されていません。 SCSIアダプターを追加してやれば外部増設はもちろん可能です。

|

内部の全体イメージ |

|

電源ユニットの大きさがひときわ際だっています。

当初込み入った配置画像を見たときは、5502-Vのバススロットを拡張した進化版で、システムボードとバススロット部が50-V同様L字状の一枚の基板になっているのかと思いました。

FDD部をよく見ると

386の5550や5502-Vと異なりライザーカードに専用トレイを差し込むスタイルでは無いことがわかります。

正面左側には -V- 同様

大型ファンが設置されています。 吸気あるいは排気のいずれなのか現時点では不明です。

本機はFDDを二台搭載しておりハードディスクはFDDの下に設置されているようです。 |

REF/DIAG

5551-R/Lの自家製改訂バージョン Ver. 1.21ベース

5550-R/L を基本としますが本機独自の REF/DAIGを必要とします。 5551-R/L共通のリファレンスディスクはそのままでは使用できません。

本機を入手された知人はリファレンスディスク無し*1で入手されましたが、BIOSやらプログラミングやらにたいそう詳しい方でしたので、QCONFIGで得られたシステム情報をベースに5551-L の REF/DIAG を

COMMAN.COMを含めて修正し無事セットアップを済ませたとの事です。

*1

「設定用フロッピーディスク無し」という事は最後の電源遮断以降

一切内部変更がなく、且つデータ保持用の電池も元気であった場合はとりあえず使用する事はできますが、万一構成が変更されていたり電池が死んでいたりした場合、本機は

IML機能がありませんので

リファレンス並びに診断の両フロッピーが必須です。

海の向こうの知人はそれを承知で相棒に迎えたわけですが、51--R/Lのリファレンスが通らなくてもなんとかなるだろうと思うところが凄いですね。

そしてなんとかしてしまったという強者ものです。

システムボード

P/N 85G2632 ( FRU 85G2639 ) @8EFF

5551-L 系と書きましたが実際には5530-L

とほぼ同様のシステムボードが流用されており、システムボード上のCPUソケット右側の電源関連コネクタが省略されています。 従って51-Lと異なり30-L同様ボード前縁の エッジコネクタ J1

から電源が供給されます。

アウトライン及びパーツについては 51-R

の項を参照ください (

実物とは異なる点も多少はあるかもしれませんが基本は変わらない物と思われます)

CPU

51-L、30-L と同様 IBM BLUE LIGHTNING 486BL2-66 (DLC2と表記される事もあります)を搭載しています。

386から派生していますが、32ビット内部バスでi486SX

の486命令セットを実行可能、16Kb

L1キャッシュ付き、加えて内部2倍速動作という

IBMの技術が盛り込まれており、386派生形として高性能を誇り

i486SX もぶっちぎってしまうという BlueLightning の名に恥じないCPUです。

FPU機能は搭載しておらず UPGRADEキット等ではi387SXやCyrixのコプロを追加できるソケットが用意されているものもありましたが、本機は純粋な486機である

51-R

とシステムボードがほぼ同一ですのでコプロソケットはありません。

CPUアップグレードパスとしてはオーバードライブプロセッサーに対応するZIF-1のソケットが用意されています。 DX4ODP100対応となっています。

|

BL2/BL3はかつては386版の SLC/SLC2

と並び

はノートPCのアップグレードで人気がありましたが、現在ではそのデータシート等は見つけることはできずPIN配置・信号定義等は闇のなかです。

これらのIBM生CPUは単体販売はされませんでしたのでノートPCのCPU換装は専門業者に持ち込んでCPUの張替えをしてもらういうものでした。

専門業者はどうしたかというとEVERGREENやKINGSTON等のアップグレード

モジュールからCPUを専用工具で取り外し、持ち込まれたノートPCの既存のCPUと取り換える、という手法でアップグレードを行っていました。

秋葉原では MAXUS さんが特に有名でした。

|

耐環境性という用途を考慮した場合、 BL2-66 のL系ではなく 486DX2-66 を

ZIFソケット に実装する 51-R

のシステムボードを採用した方が本来の目的に適っているいたのではないかといういう感じもします。

本機専用のREF/DIAGがあれば51-Rのシステムボードに換装することも可能なのではないかと思います、、、、、というかパッチを充てたREF/DIAGでもそのままいけてしまうかもしれませんね。

|

これが発売当初秋葉界隈を騒がせた

BlueLightning 486BL2-66

画像に見えるように 486DLC2 とも呼ばれます。

ベースクロック を 25MHzとして3倍速化した486BL3

はそれこそヘタな486SX機をぶっちぎる高性能ぶりを発揮しましあ。 クロックアップ耐性にも優れておりベースクロック33MHz版も存在した、と聞いたことがあるようなないような...

当時のデ−タシート等はハードコピー(紙)で流布しており、世の中が486からPENTIUMへ以降する頃には徐々に忘れられて行き今やその存在も一部の愛好間で語られるのみ。 ネットで検索してもデータシート等はまったくヒットしません。 よってそのPIN配置、信号アサインメント等は解明されていません。

「俺は持ってるぜ」、という方がおられましたら是非ご一報ください。 俺は待ってるぜ。 |

|

|

|

| CPUのサイズ比較 (

DLC2は比較できるサンプルがありませんので同一寸法のBL3を代用) |

|

|

1) 左は i386SX

と同寸のCyrix Cx486SLC 100 PIN構成

2) 中央が3倍速化された BL3 25/75。 Intel 386DX のQFPパッケージと同寸で

BL2同様 132pin 構成。

3) 右は i486DX2で208pin。 ( 486SXは168pin )

尚 IBM 486SLC/SLC2 は Cyrix と同じく i386SX

と同じサイズです。

|

本機のODPソケット

-

51-R と違い PODP5V83

を使用することはできません。 (

物理的にPOPDP5V83がソケットに載らない)

-

i486 DX4ODP-100

は搭載可能です。 ODPR や標準のDX2-66等

はソケットには収まりますが、既存CPUがある場合オーバードライブソケットで使用できません (細工をすれば可能)。

-

ソケットの上には電源ユニットが覆いかぶさっていますので

インターポーザーに 5x86

等の3倍速CPUをFAN付きで載せることは電源ユニットとの干渉のため使用不可と推察されます。

-

EVERGREEN製のQFPパケージのam5x86を搭載したものは使用可能と思われます。

| ODPソケット上のクリアランス |

|

クリアランスは 26.92mmしかありません。

ステーの折り曲げ厚みを考慮すると20mm

強というところ。

一般的なゲタ(インターポーザー)はほぼ使用不可能と思われます。

選択肢としては付属品の要らない486ODP-100か AMDのQFPパケージ

am5x86O キットの二点に絞られると思います。 タイプによっては裏面に大きめのチップが搭載されていて物理的にZIFソケットに載らないという商品もありますので注意が必要です。 |

|

|

電源

耐環境性且つ連続使用を想定しているためと思われますが、先の全体イメージ冒頭で紹介したように電源ユニットは大型の物に変更されています (かなりデカイ)。 下の画像は他機種との比較です。

| 本機の電源 |

|

5502-T/VのPS/2版

7561の電源 (ほぼ5550と同じ) |

|

|

|

60-Wの電源に似ていなくもないが、この電源は右側にスイングするのではなく下部に金属製の支えを設置してリアパネルと本体右側にネジで固定する構造にみえる。

右の386系、あるいは下の 51-N/R系と比べるとその大きさがよくわかると思います。

|

|

こちらは386系で用いられている電源で、内部仕様の詳細はわかりませんが基本形状は5502-T/Vも同じです。画像は7561であり、

PS/55 5502-V

の場合はMCAスロットが更に2口追加されています。

画像元はAlfred

Arnold さん |

| |

|

|

|

5551-Nの電源 |

|

|

|

|

5551-R/Lは画像の51-N

と異なり前後寸法が少し短いのですが画像が無いので51N電源で代用。

いかにも事務用とという感じで小さくまとめられています。 しかし51-N

も工場等で工作機器コントロール等に活躍していましたし、私の職場では

51-R が年中無休稼働していました。 文字通り

年中無休 でした。 |

|

|

|

|

|

51-N/R/Y

等と異なり右側に回転させる形式ではなく基板を覆う形で設置されたステーに載せてリアパネル並びに右側板とで支えるようになっています。

Ardent

Toolsで見る限りでは Model 90

の設置形式ともやや異なるようです。

内部に余裕がありますのでバスエクステンション下を除くとケーブルの取り回しは楽に見えます。

51-N/R/Yは一回りも二回りも小型の筐体を用いていますのでHDD、FDDのケーブルが狭いスペースに押し込まれています。

SIMMの上はかなり余裕があるので全高25mm以上の背の高いSIMMでも大丈夫なようです。

|

|

|

|

メモリー

基本的に51-R/Lと同一です

-

8MB 70ns パリティ付きのSIMM

で SIMM PD は 67番PINから70番に向けて o - o- x -o

となります。 x はGND

-

L系なので4スロットで上限32MBと思われます。 これはハードウェアの制限でありそれ以上搭載する事はできません。

-

「装置の構成」で ECC-P

の動作が可能 (ただし動作が若干遅くなります)

FDD/HDストラクチャー

386系

5550の構造体を金属製でがっしりしたものにリアレンジされています。

電源並びに信号線は5550-386系( PS/2 Model

70)のようなライザーカード方式ではありません。

| Pictures are not yet eady |

|

|

|

|

|

|

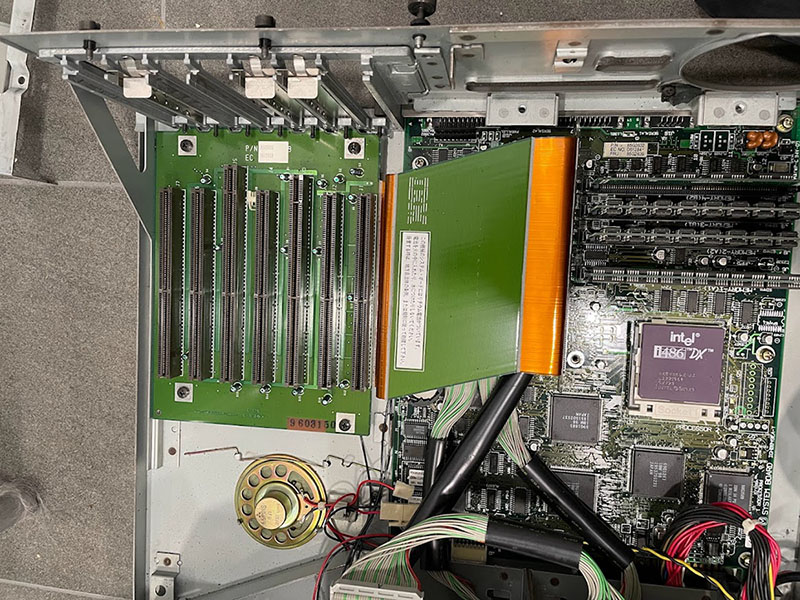

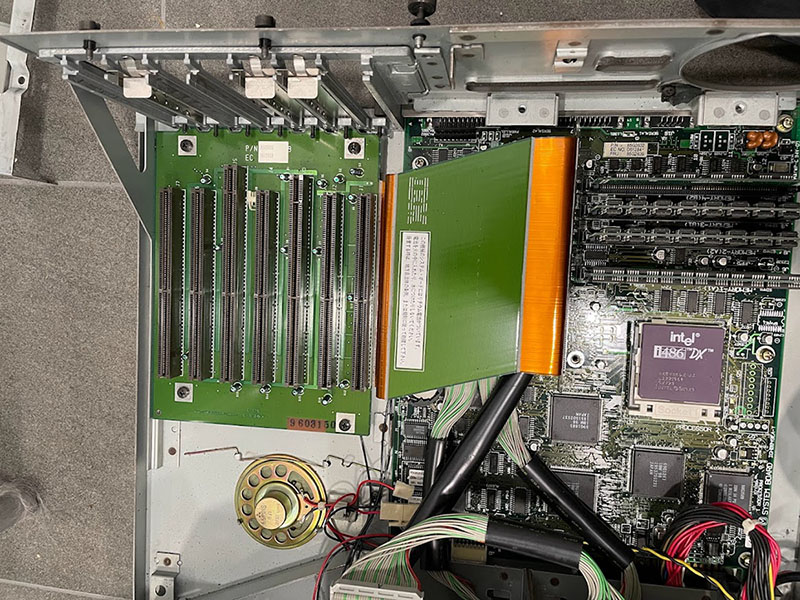

MCAバス スロット

日本IBMの本領発揮とでも言うべき驚きのスロット配置で、なんと7口ものMCAスロット実装を実現しています。

これはサーバー系を除いたデスクトップ機としてはPS/2、PS/55全機種の中で最大のスロット数です。

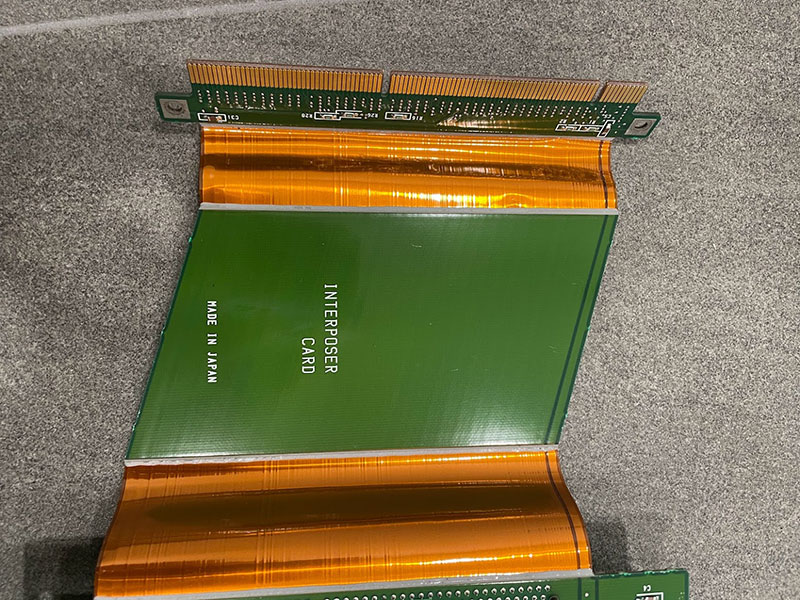

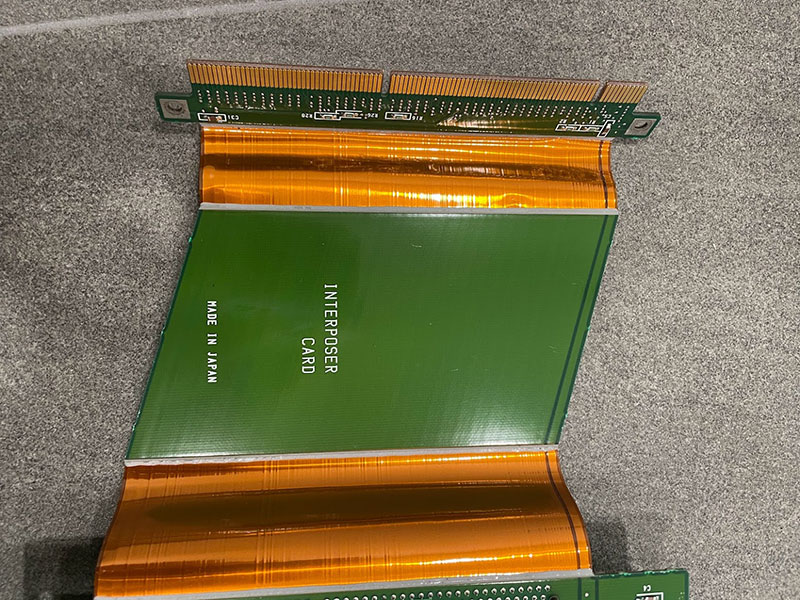

51-R/Lと共通のシステムボード上のライザースロットから 「[エッジコネウター + フレキシブルケーブル

+ 軟質素材と思われるブリッジプレート」を介して、別あしらえのMCAバススロットを7口も設置した基板に接続し余裕の

7 スロット実装を実現しています。

サーバー系の5570 ( PS/2 8570 ) や 5580 ( 同 95XP ) の 8口には負けますが、5560

を一口上回る余裕の拡張性を供えています。

CPUを486-DX66あるいは486ODP-100等にすれば外部にSCSIドライブを増設してスモールオフィスのミニサーバーでとしても使えたかもしれないな〜と夢想してます。

|

|

|

| 拡大すると基板が分かれていることが確認できます。 |

|

HDD FDDケーブルをまたぐためバス基板から一旦上に立ち上がっています |

|

|

|

|

|

|

| フレキシブルケーブルの上下を薄い弾力性のある素材でサンドイッチ状に挟み適度な強度を持たせているようです。 |

|

増設されたMCAバススロット基板表面

P/N

85G2626

D61281B |

|

|

|

| 1) |

SCSI ADAPTER II/32A

|

P/N 35G2818

|

@8EFF

|

ゲジゲジタイプの黄色いDIPタ−ミネーター付き

|

| 4) |

IBM RAS ADAPTER

|

P/N 09F5610C

|

@EDD7

|

|

| 5) |

日本語DISPLAY ADAPTER/NI-J

|

54G14634

FRU54G1463

|

@EFD8

|

日本語DAの最終型 NIはNon-interlaceを示す。

高級感たっぷり、速度は並みのDAと変わらず |

| 7) |

ハネウェル製 BNC

端子付きアダプター

|

|

@5109

|

正体不明 |

|

実は.....

システムボード画像を見ていただくとわかるのですが、本機にはなんと

i486DX-33

がODP用のZIFソケットに設置されていました。

考えられる事は

1) ONBOARDの BLuelitning 486BL2-66 に不具合が生じたので

"誤って" Intel486DX-33を載せた

2) 業務上 FPU が必要だったので BL2

に問題は無かったがアップグレードのつもりで手元にあった

486DX-33

を載せた

上記のいずれかではないかと思われますが、現状ではDX-33併用では問題なく動作するが、

DX-33 を取り外すとPOST後 動作しない、ということで 1)

の可能性が濃厚です。

ただし現状DX-33無しでシステムが完全にハングアップしているわけではなくごくまともに動作しているということです。

2)

であったとすると、「DX-33を取り外すとまともに動作しない」という現状から、

DX-33の1番PIN位置を誤って載せたために、BL2-66

に何らかのダメージを与えたという事も考えられます。 ODPタイプのCPUにはPIN位置を間違えないように最内周にKEYとなるPINが一つ余計についており差し込み間違いのないように配慮されていますが、DXタイプCPUはPIN位置を間違えてもそのまま入ってしまいます。

運悪く Vcc

につかまった場合はCPUどころかシステムボードも昇天という事もあり得ますが、ケースによっては「動作しないだけ」という事もあるのかもしれません (私は一度それをやってしまったと思っています。 システムとCPUいずれも生きていました。 余談ですが386DXでは一瞬でシステム毎お亡くなりになりました 短い命の

5570-V でした。

それやこれやで現在この問題を解決すべく奮闘中のようですが、上にも書いたように

BL2

のデーターシートがありませんので解析は難航しているようです。

現状を整理すると;

理屈からすると、DX33はBL2を停止させるための B14が INC

であり既存CPUになんら影響を及ぼさないはずですが、現状は

1)

BL2はDX33が追加されている状況ではシステムとしての動作に影響を与えていなにようである。

2) 単独使用になると オバカ になる

という状況から抜け出せていない、という事です。

ODPを載せてやると途端に我に返るってこともあるのではないかと思うのですが、状況を悪化させる可能性もまったく無いわけではないので、代用のLシステムボードが無い状況ではやるにしても勇気がいります。 20年くらい前の私なら深く考えないでODPを試していたのだろうと思います。.

更に怪しいことに....

私の記録では何故か DX4ODPR100

が使用できたという事が書かれており、いよいよわけがわからなくなってきましたので、過去の記録を探してさがしているところです。

|

| もしかしてもしかすると....5502-Wなんてのもあったのか????

以前に5502-W

という型番を何かで見かけたような気がします。

もしもあったのならという仮定の話

Wは20MHz、25MHz いずれにも存在しますが、5502-LのMCAバス延長方式は新しい方式に思えますので

20MHzの5550-W からの変更というより、25MHzの 5560-W

を耐環境性筐体に取り込んだという事の方がありえそうな感じがします。

5560-Wxxは電源も余裕がありそうですしケースも5502並みに大きいです。 スロットも標準で6口付いていますからバスエクステンション方式をとらずとも少しの変更で5502系統の筐体に収まりそうです。

20年以上も前に某ショップで5560似ではあるものの表面ノッペリで閉じられたアクセスドア付き、置き場所の関係で型番も確認できず加えてお尻を拝めない、という個体に遭遇したことがあります。まったく見たことのない外観でしたのでRS6000系だと手も足もでないと思い深く考えずにパスしたのでした。

もしかもしてもしかするとあの個体が 5502-W

あるいは今回取り上げた 5502-L

だったのかもしれないと夢想してます。

まぁ 気の迷いで家に連れ帰っていたとしても私にはREFやDIAGを書き換えるなどという能力はありませんから早々に里子に出していたかもしれません。 でも仮に5560系だったらすんなり5560のREFが通っていたのかもよ

|

|

PS/55 Index Page

|